Starke Bildung. Starke Menschen.

4 gute Gründe, Mitglied im VBE zu werden

- Bleiben Sie bei bildungs- & berufspolitischen Fragen auf Landesebene stets informiert

- Profitieren Sie von unserem Rechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten & individueller juristischer Beratung

- Erhalten Sie exklusive Inhalte und Zugang zur VBE Rechtsdatenbank

- Profitieren Sie von unserem VBE Bildungswerk sowie der ddb Akademie

Unsere aktuellen Pressemitteilungen

VBE NRW - Verband Bildung und Erziehung NRW

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE NRW e. V.) ist eine Berufsorganisation für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, für Erzieherinnen und Erzieher, für Studierende und Lehrende an Hochschulen und in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL). Eingeschlossen sind auch alle Personen, die sich in der Ausbildung zu einem der o. g. Berufe befinden bzw. diesen ausgeübt haben.

Lesen Sie hier mehr dazu, wer wir sind, wofür wir kämpfen und was wir bisher erreicht haben.

Veranstaltungskalender

- Lehrerratsschulung

- Qualifizierung Lehrerräte

Lehrerratsschulung für Dienstorte im Bezirk Arnsberg – Basisschulung

Ausgebucht- Fortbildung

Bewegung, Spiel und Wahrnehmung als Schlüssel zur Sprachförderung!

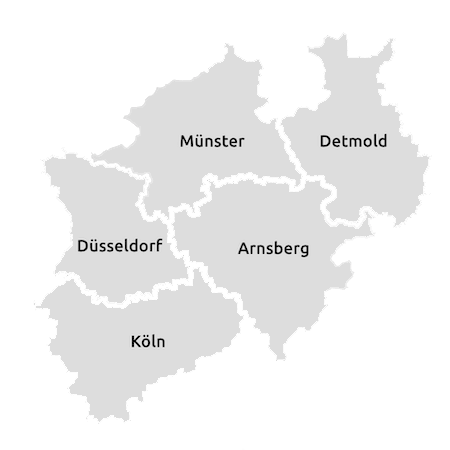

13 Plätze freiBezirks-, Kreis- & Stadtverbände

Ihre Ansprechpartner/-innen vor Ort finden Sie auf den Seiten der Bezirks-/Kreis- und Stadtverbände.

Aktuelle Themen

Unsere aktuellen Publikationen

Schule heute

Die Zeitschrift “Schule heute” des VBE NRW informiert die Mitglieder über das aktuelle Bildungsgeschehen in NRW.

E[LAA]N

Die Zeitschrift “E[LAA]N” des Jungen VBE im VBE gibt angehenden Lehrern/-innen praktische Hilfen für den Unterricht.

Unser Serviceangebot

VBE NRW auf Instagram

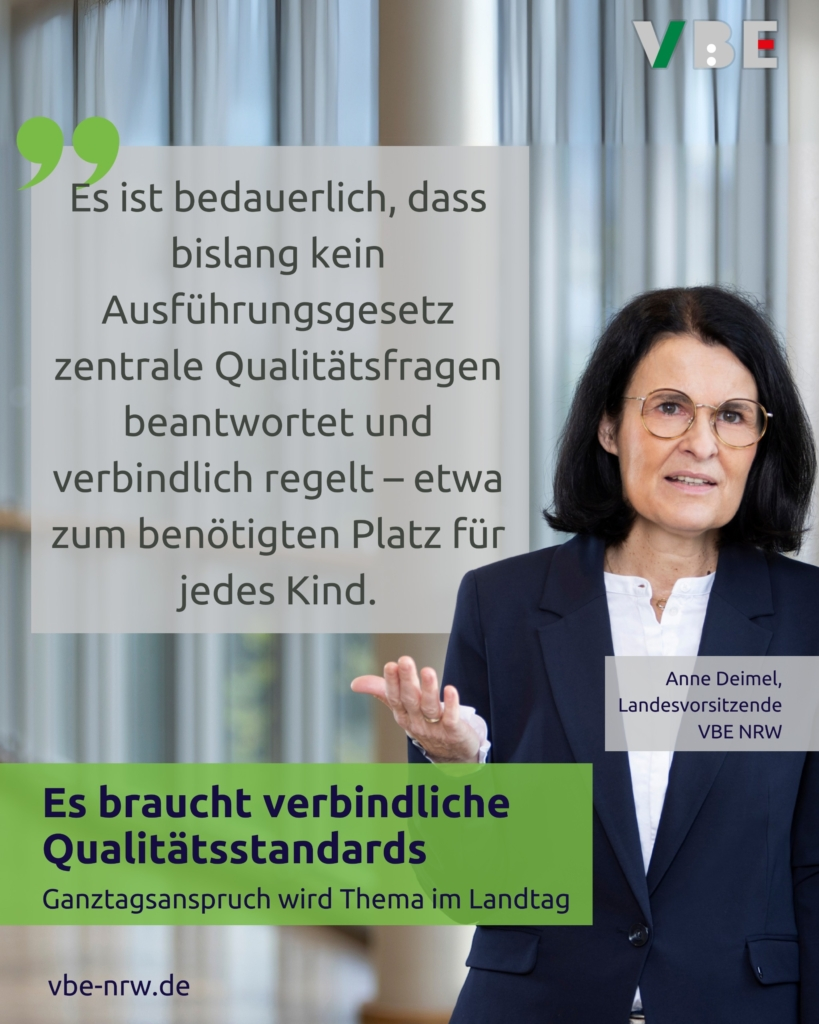

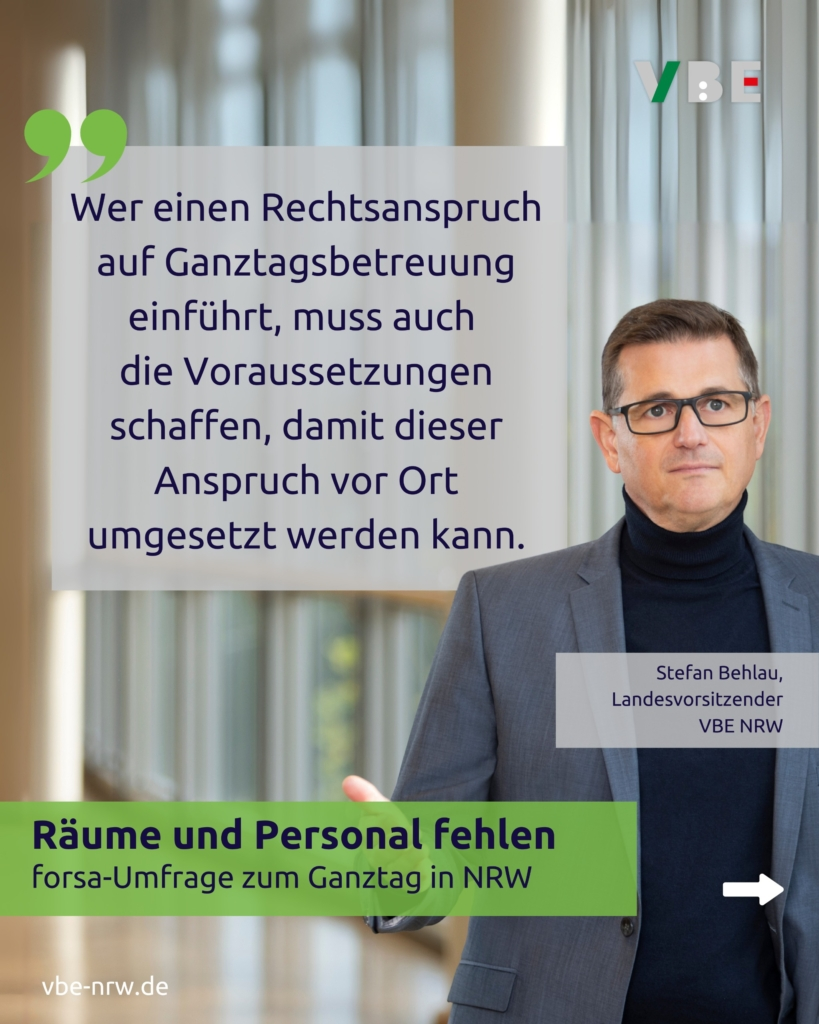

🟢 Es braucht verbindliche Qualitätsstandards 🟢

Ganztagsanspruch wird Thema im Landtag

Der nordrhein-westfälische Landtag diskutiert heute in einer Aktuellen Stunde über den ab Sommer geltenden Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Erstklässlerinnen und Erstklässler. Hintergrund ist eine forsa-Umfrage im Auftrag des VBE, wonach rund ein Drittel der Grundschulleitungen den Anspruch bis 2026/27 für nicht umsetzbar hält, vor allem wegen fehlender Räume und fehlenden Fachpersonals. Dazu erklärt Anne Deimel, Vorsitzende des VBE NRW:

„Wer den Anspruch ernst meint, muss jetzt für ausreichend Personal, Räume und verbindliche Qualitätsstandards sorgen – ein Rechtsanspruch ohne ausreichende Ressourcen hilft nicht. Es ist bedauerlich, dass bislang kein Ausführungsgesetz zentrale Qualitätsfragen beantwortet und verbindlich regelt – etwa zum benötigten Platz für jedes Kind.“

Die vollständige Pressemitteilung gibt es auf

👉 vbe-nrw.de (Link in Bio).

Dort findet ihr auch die Ergebnisse der forsa-Umfrage zum Thema Ganztag.

#vbe #nrw #ganztag #landtag #rechtsanspruchganztagsbetreuung

Heute, am 27. Januar, begehen wir den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Vor 81 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. 2005 erklärten die Vereinten Nationen dieses Datum offiziell zum Gedenktag.

Es wichtiger denn je, nicht zu vergessen, sondern bewusst zu erinnern.

Es liegt in unserer Verantwortung, Haltung zu zeigen: gegen Hass, gegen Hetze, gegen Antisemitismus. „NIE WIEDER“ ist jetzt!

Die Gedenkaktion "WeRemember" findet auch in diesem Jahr wieder statt. Sie wurde vom World Jewish Congress (WJC) gemeinsam mit der UNESCO ins Leben gerufen und wird jährlich rund um den 27. Januar durchgeführt.

Sie ruft weltweit dazu auf, in den sozialen Medien unter dem Hashtag #WeRemember an die Opfer der Shoah – der systematischen Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden – zu erinnern und zugleich aller Opfer des Holocaust zu gedenken. Außerdem setzt die Aktion ein Zeichen gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus.

#niewiederistjetzt #holocaustremembranceday

#shoah #holocaust

Wer kommt wann?🕑

Letzte Woche traf sich das JVBE-Landessprecherteam zu einer zweitägigen Klausursitzung in der VBE-Geschäftsstelle, um die kommenden Jahre strategisch vorzubereiten.

Seid ihr eher der frühe Vogel oder doch Team "just in time"?👀

#vbe #nrw #werkommtwann #jvbe #frühevogel